文化財修理

美術院は文化財修理を行っています。文化財の持つ多様な価値を保存・継承するために、基本原則である「現状維持修理」に則り修理をします。修理者の独断ではなくより客観的で適切な修理を行う為、所有者や修理の関係者と協議を重ねながら進めます。そして、将来の再修理を念頭に、再修理を可能とする安全な材料や技術を使用し、修理時にしか出来ない調査をして、詳細な修理の記録を残します。

修理には応急修理と本格修理があります。

応急修理は、必要に応じて損傷の拡大を招く箇所のみ処置を行い、本格修理の機会を待ちます。通常は1日~数日の作業で完了します。

本格修理は、像全体の損傷を詳しく調査し、修理を行います。部材の矧ぎ目を一旦解体する大掛かりな修理になる場合もあり、多くは1年またはそれ以上の期間を要します。

修理工程

-

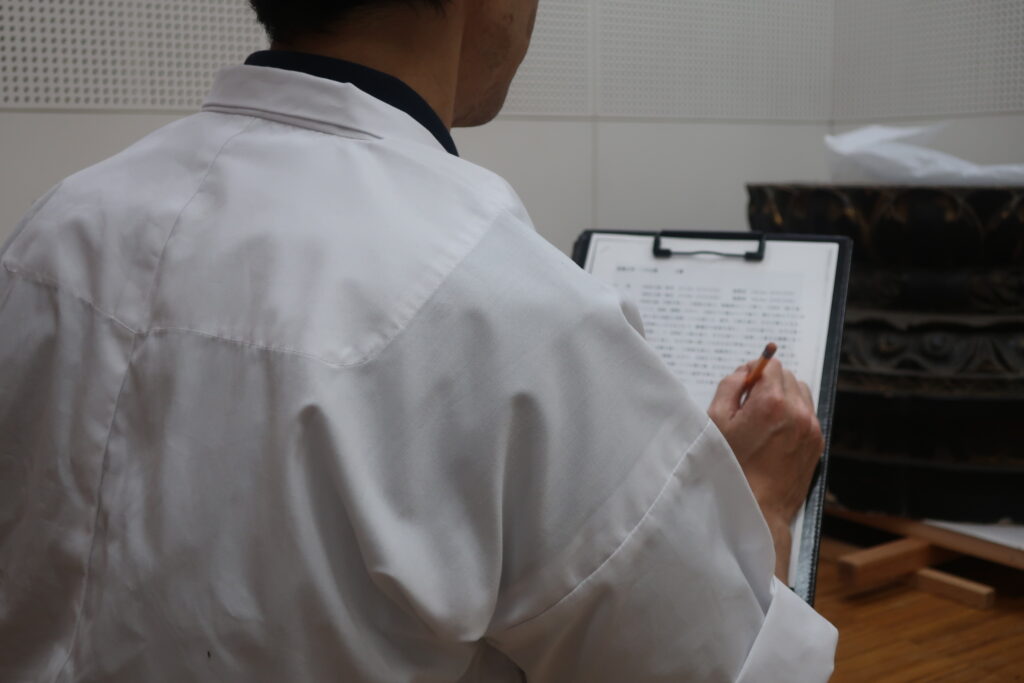

- ●調査・設計

-

美術院の職員が国や地方自治体の文化財担当者と共に現地に赴き、所有者立会いのもと損傷状況を確認し修理内容を検討した上で、修理設計書、見積書を作成して提案します。

-

- ●搬入

-

修理実施が決まれば、工房に移動して修理を行います。現地の安置状況を確認し移動中に損傷が広がらないように十分に養生したうえで運搬します。

-

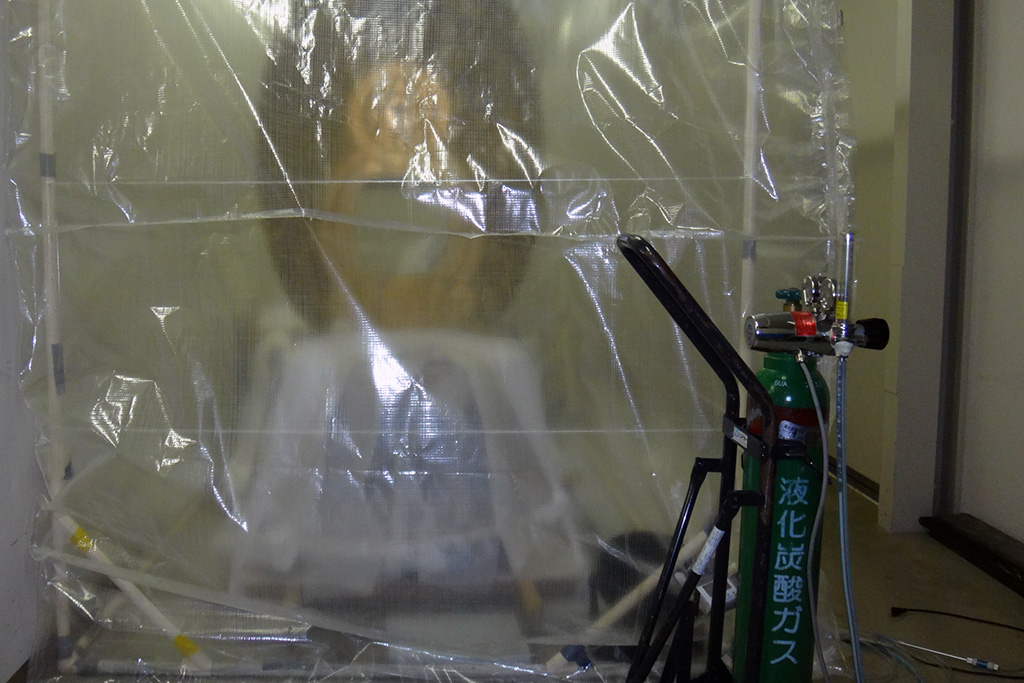

- ●燻蒸

-

像の置かれていた環境によっては害虫が発生していることがあります。必要に応じて殺虫処置を行います。

-

- ●クリーニング

-

長年蓄積した埃や汚れを表面の状態を確認しながら刷毛や筆、綿棒などで慎重に除去します。

-

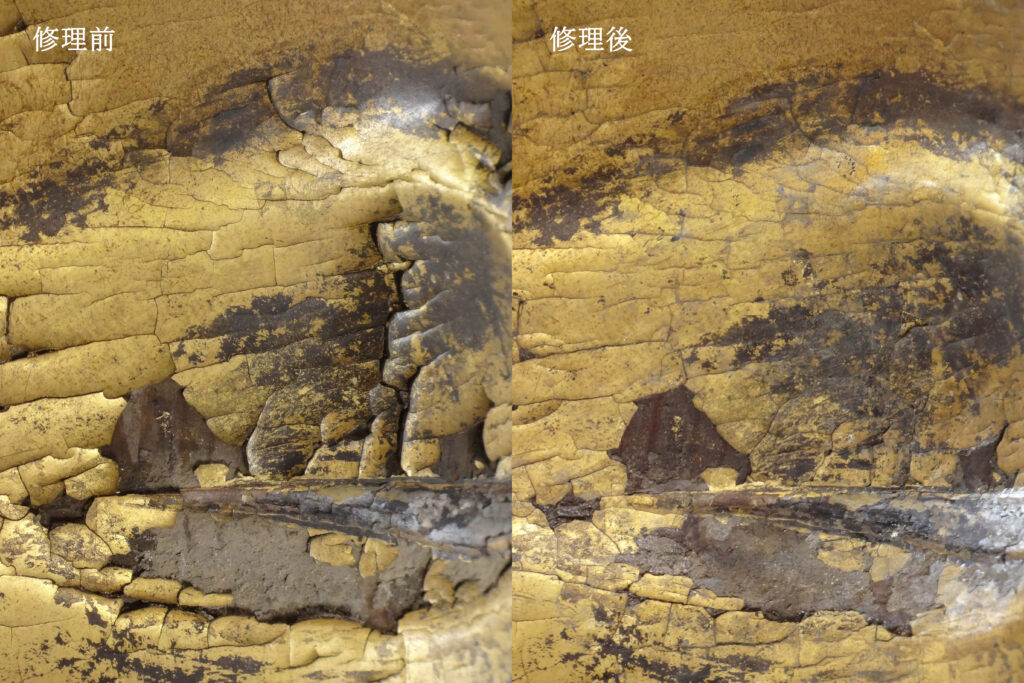

- ●剥落止め

-

表面の彩色や漆箔の浮き上がりは膠やふのり、樹脂を用いて剥離をおさえます。

-

- ●解体

-

接着剤が劣化するなど矧ぎ目(部材の接合部)が緩み、構造上危険なものは像の彩色や漆箔を保護しながら解体を行います。必要のない場合は解体は行いません。

-

- ●材質強化

-

虫喰いや朽損で木材が脆くなっている箇所は、樹脂を含侵して材質を強化します。制作当初の部材は保存処置をして可能な限り使用します。

-

- ●虫蝕処置

-

虫喰いによって生じた穴に、樹脂・砥の粉・顔料を混合したものを充填して材質を強化して見栄えも良くします。

-

- ●組み付け

-

解体した部材は当初の痕跡を頼りに膠・漆・鎹などで組み付けます。隙間等には木屎漆(生漆に小麦粉、木粉、繊維等を混合したもの)を詰めて整形します。

-

- ●補足

-

基本的に失われた箇所の補足は行いませんが、構造上の問題や、損傷が広がる恐れのある場合には、失われた箇所等を木材などで補足する場合があります。

-

- ●仕上げ

-

修理した箇所が周囲と調和するように古色(着色)を行います。

-

- ●搬出

-

修理が完了した後は、搬入時と同様の手順で安全に像を運搬し元の場所に安置します。このとき像の保存環境など保存に必要な情報も提供します。

-

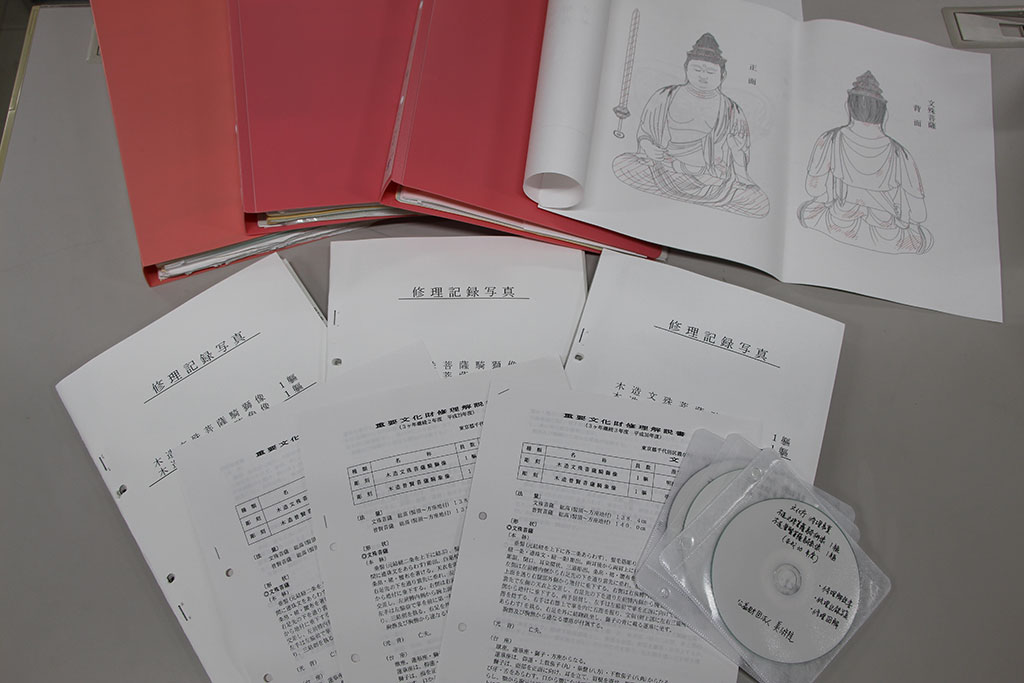

- ●修理記録・報告書作成

-

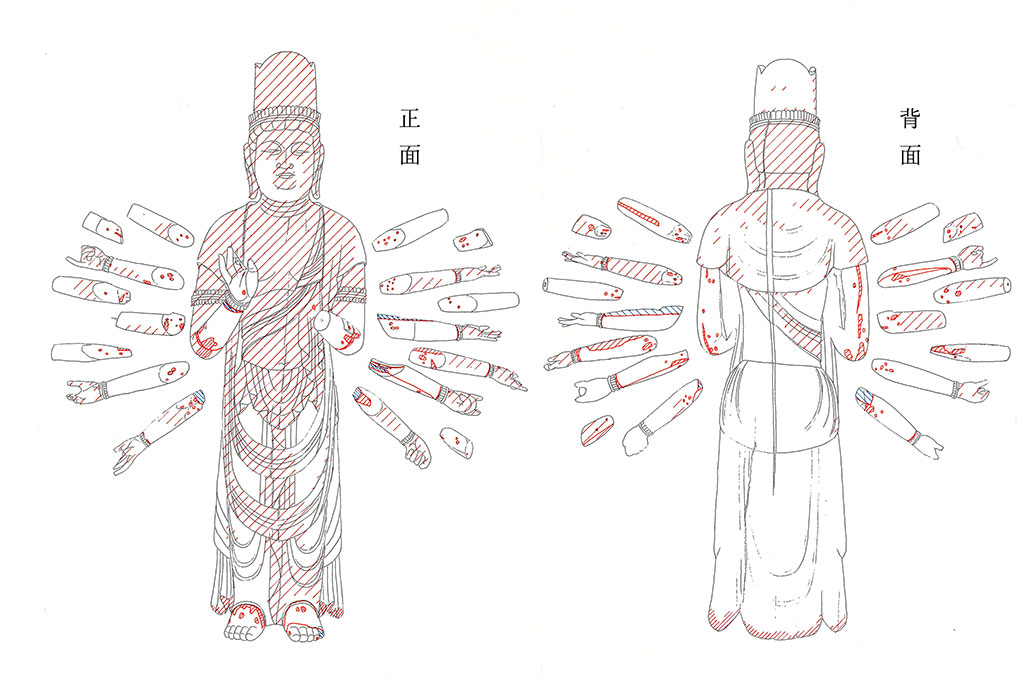

修理を終えると解説書・修理図解・記録写真から成る修理報告書を作成し、関係各所に提出します。

文化財修理は詳細な記録を残すことが重要です。 仏像の修理は、作品の構造が明らかになるだけでなく、作者・制作年代が記された納入品や像内銘文の新たな発見が得られる機会でもあります。また、近年では科学調査によって木材や顔料の特定、鑿や鋸などの制作当時の道具材料の痕跡が見つかることもあります。 これらが記録された報告書類は、学術の発展に大いに寄与すると共に、次回の修理時に重要な情報となります。 美術院では明治31年の発足以来、修理ごとに報告書を作成し保管しています(戦前の記録は奈良国立博物館所蔵)。

-