事業内容

美術院では、文化財を後世に伝えることを目的に以下の事業を行っています。

1)仏像を中心とした木造彫刻、神輿や厨子等の大型工芸品などの文化財の保存修理

2)文化財の修理技術者の養成

3)文化財の模造

4)文化財の修理技術や修理材料に関する調査・研究

文化財の保存修理

仏像は本来 信仰の対象として宗教的な価値を持っています。

しかし古美術品でもある仏像は宗教的な価値だけでなく多様な価値を持っています。それは、外見の美的価値、制作時の歴史的状況や特徴という美術史的価値、像が現在まで伝えられてきた歴史的価値などが考えられます。このような多様な価値を内包する仏像が文化財として指定され保存が図られています。

現在の文化財修理は「現状維持」を基本原則とした保存修理です。これは文化財が創られた当初の姿を尊重し、現在の姿を安定して保持し、文化財の持つ多様な価値を保存して次世代に伝えることを目的としています。仏像を中心とする木造彫刻の文化財修理は岡倉天心や新納忠之介以来100年を超える経験の積み重ねによって築き上げてきました。

修理技術者の養成

日本の文化財の特徴は人の手で守り伝えられてきた伝世品であるということです。修理をすることもその一つです。文化財を守り伝えることは修理をする人を育てることでもあります。

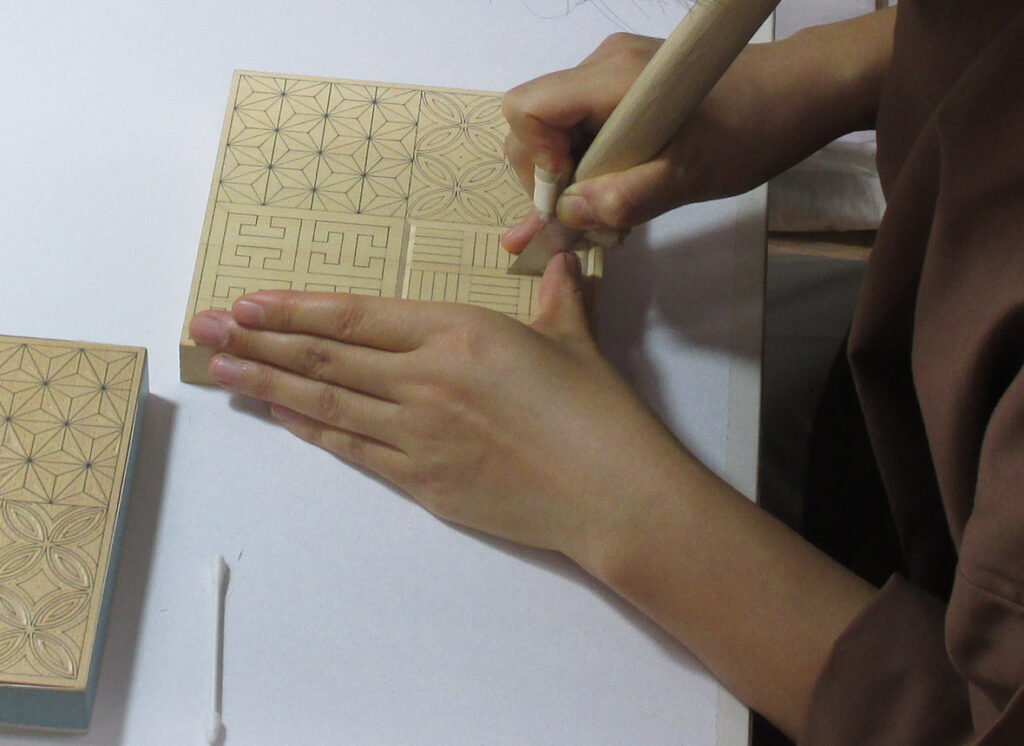

美術院では修理技術者(「木造彫刻修理」技術の伝承者)の養成を重要な使命の一つとしています。修理技術者は道具つくりや彫刻・木工・漆工の基本的な技術を身につけ、その後、現場で実際の修理を行ないながら、文化財や仏教美術についての知識を深め、損傷や構造の見極め方、修理の考え方・進め方、修理材料の知識や使い方の修理技術を習得します。修理現場を任せられるようになるには、5年、10年と常に研鑽を重ねる必要があります。そのための養成事業を行っています。

文化財の模造・新制作

各時代の仏像や工芸品の制作技法の解明を主目的に、わが国を代表する文化財の模造制作を行っています。単に姿形を模したレプリカを作るのではなく、詳細な原品調査を行い、材料・構造・制作技法を解明したうえで、それらを忠実に再現して模造します。技術者にとって技術を錬磨するまたとない機会であり、模造制作を経験することで単なる技術だけではなく、日本人のものの見方や考え方を引き継ぎ、修得した高度な伝統技術・知識は、文化財の修理で活用されています。

文化財の修理技術や修理材料に関する調査・研究

修理時にしか判らない像内の構造や銘文などの調査記録を行います。またX線透過撮影、X線CT撮影、蛍光X線分析、実体顕微鏡、ファイバースコープ、赤外線撮影、三次元計測、年輪年代調査、樹種同定などの科学調査も外部機関の協力を得ながら必要に応じて行います。

文化財修理は修理対象と同じ材料・同じ技法で行うことを基本としています。修理を通して文化財の製作技法や伝統的な材料、各時代の修理技術について調査・研究をして修理に役立てています。そして伝統的な用具や材料とそれらを作る技術の存続や保存についても活動しています。