美術院について

ご挨拶

公益財団法人美術院は、その前身団体が明治三十一年(一八九八)に創設され、以後国指定文化財等の彫刻修理を中心とした文化財の保存事業を担ってきた団体であります。このように美術院は百年を超える歴史を有する団体でありますが、先人達が文化財修理事業の中で培ってきた技を継承するだけではではなく、文化財保存科学の最新情報や技術も取り入れながら常に修理等の技術の改善に取り組んでいます。

したがって、長い伝統を有する当財団も刻々と変化していっているところがあり、当財団の現状の姿をできるだけ正しく伝え、より広く知っていただく必要が出てきています。さらに、公益法人である当財団は、情報公開の要望に応えていく責務もあります。

そこで、こうした状況を鑑み、この度ホームページを大幅に刷新して新たな姿で立ち上げることにいたしました。まだまだ不十分なところもありますが、今後さらなる改善に努めていきたいと思います。

公益財団法人美術院

理事長 根立 研介

組織概要

| 組織名 | 公益財団法人美術院 |

|---|---|

| 理事長 | 根立 研介 |

| 創立 | 明治31年 |

| 法人設立 | 昭和43年6月5日 |

| 公益法人移行 | 平成25年4月1日 |

| 職 員 数 | 39人(技術職33人・事務職6人)※令和7年6月現在 |

| 目的 | この法人は、日本全国に所在し、法に基づいて指定され、また公開活用されている国宝又は重要文化財、並びに地方文化財、これに準ずる 貴重な古文化財である美術工芸品を修理及び模写模造を行うとともに修理技術者の養成に関する事業を行い、わが国の貴重な文化財の保存に寄与することを目的とする。 |

| 事業内容 | (1)古文化財である美術工芸品(彫刻及び大型工芸品)の修理 (2)古文化財である美術工芸品(彫刻及び大型工芸品)の修理技術者の養成 (3)古文化財である美術工芸品(彫刻及び大型工芸品)の模写・模造 (4)古文化財である美術工芸品(彫刻及び大型工芸品)の修理技術に関する調査研究、公開 (5)その他目的を達成するために必要な事業 |

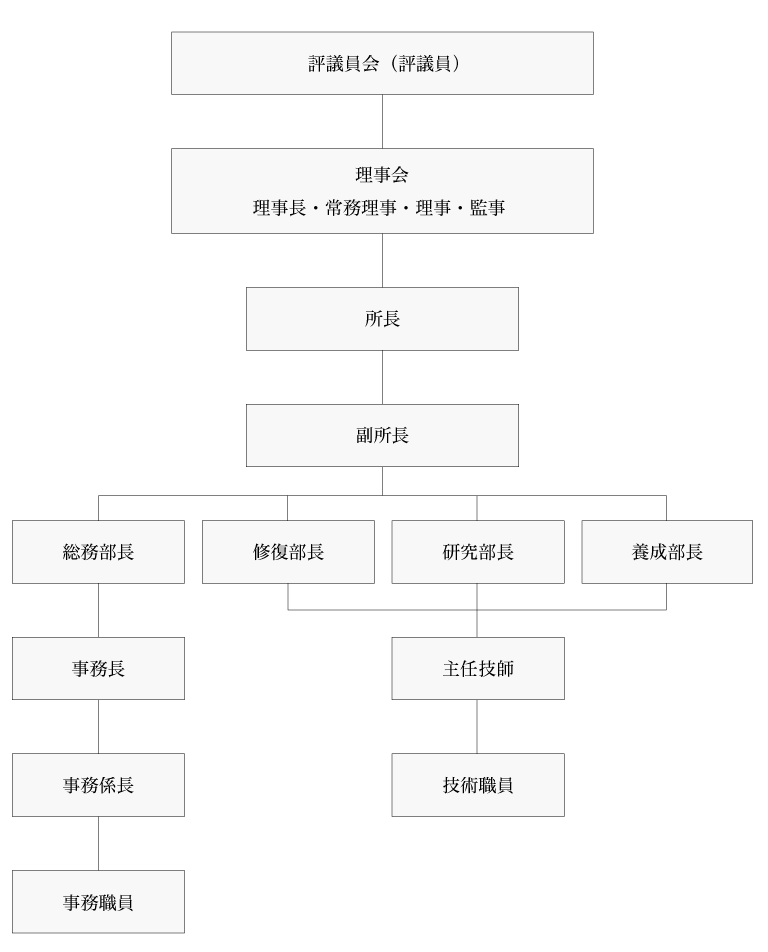

組織図

沿革

| 明治30年 | 古社寺保存法が制定公布される。 |

|---|---|

| 明治31年 | 岡倉天心が「日本美術院」を創設。美術品の新制作を行う一方、古社寺保存法により国宝に指定された古美術品の修理を委託され実施。 木造彫刻の修理は日本美術院正員の新納忠之介(にいろちゅうのすけ)が中心となって行う。 |

| 明治39年 | 日本美術院の組織改革変更が行なわれ、美術品の新制作部門を第一部、国宝修理部門を第二部とする。「日本美術院第二部」は新納忠之介を総責任者として、奈良・東大寺勧学院に事務所をかまえる。 |

| 明治44年 | 日本美術院第二部の事務所を東大寺勧学院より無量院(奈良市水門町)に移転。 |

| 大正2年 | 岡倉天心没。 |

| 大正3年 | 日本美術院第一部と第二部は各々独自の道を歩むこととし、第二部は「美術院」と改称。引き続き新納忠之介を総責任者として国宝修理事業を継続。奈良に拠点があることから「奈良美術院」とも称された。(第一部は横山大観・下村観山らにより「日本美術院」の名で運営され「院展」を主宰して今日に至る。) |

| 昭和4年 | 古社寺保存法に代わって国宝保存法が制定公布される。 |

| 昭和12年 | 京都・妙法院三十三間堂の千手観音立像1001躯の修理開始。戦中も細々と継続し、昭和32年に竣工する。 |

| 昭和21年 | 戦後、総責任者新納忠之介は引退するが、美術院の技師たちは東京・奈良・京都(三十三間堂工房)の3グループに分かれ、国宝修理を継続。 |

| 昭和25年 | 従来の国宝保存法から内容を拡充した文化財保護法が制定される。 |

| 昭和30年 | 3グループに分かれて活動していた美術院の技師たちが、妙法院の三十三間堂工房を拠点に再結集する。 |

| 昭和37年 | 京都国立博物館内に工房を開設する。 |

| 昭和43年 | 文部省(現 文部科学省)所管の財団法人となる。 |

| 昭和51年 | 美術院が保持する「木造彫刻修理」技術が文化財保護法の定める「選定保存技術」に第1号として選定される。 |

| 昭和55年 | 京都国立博物館文化財保存修理所内に工房を開設する。 |

| 平成14年 | 奈良国立博物館文化財保存修理所内に工房を開設する。 |

| 平成17年 | 九州国立博物館文化財修復施設内で修理を開始する。 |

| 平成25年 | 公益財団法人に移行し、法人名を「公益財団法人美術院」に変更する。 |

| 令和4年 | なら歴史芸術文化村文化財修復・展示棟内に工房を開設する。 |